はじめての岩登り「日和田山」2017.11.25 レポート

2017年11月25日(土)

岩稜帯登山のトレーニングの一環として

年間通して開催している「はじめての岩登り」

ロープで確保された状態で

岩場を登り下りします

小さくても安定する足場を探して体重を乗せ

繊細かつダイナミックに

バランスをとる練習を繰り返します

もちろん

子どもの頃に木登りが大好きだった人にとっては

夢中になって登っていく感覚がとても楽しいです

岩場が怖い

段差のある下りが苦手

という人も、こうした練習をすると

思わぬ発見や身体の使い方の気づきが得られ

歩行技術上達のきっかけになります

装備のレンタルにも対応していますので、

はじめての方もぜひチャレンジを!

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

岩稜帯登山のトレーニングの一環として

年間通して開催している「はじめての岩登り」

ロープで確保された状態で

岩場を登り下りします

小さくても安定する足場を探して体重を乗せ

繊細かつダイナミックに

バランスをとる練習を繰り返します

もちろん

子どもの頃に木登りが大好きだった人にとっては

夢中になって登っていく感覚がとても楽しいです

岩場が怖い

段差のある下りが苦手

という人も、こうした練習をすると

思わぬ発見や身体の使い方の気づきが得られ

歩行技術上達のきっかけになります

装備のレンタルにも対応していますので、

はじめての方もぜひチャレンジを!

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

岩場鎖場「孤高の岩峰山急山と五輪岩」2017.11.7 レポート

2017年11月7日(火)

春夏はトレーニング編として開催してきた「岩場鎖場」も

秋に入って、岩場そのものを楽しむ本番登山にシフト

岩場歩きに慣れたからこそ楽しめる山へ、

ということで

本日やってきたのは

西上州の岩場「山急山」(右手前)

まずは、地形図を手にスタート

未踏の尾根から登っていくことにしたので

初っぱなからハイレベル

少し登るとピンクのリボン発見

とはいえ、歩く人が少ないため

足元はフカフカズルズル

汗しながら登ること20分

五輪岩と思われる岩峰が出現

まさか、あの屹立した岩を登るの!?

と一瞬身構えましたが

だいじょーぶ

左にまいて登っていけます

しかし

その先は足場の悪いルンゼでした

落石に注意しながら登っていきます

頭上に視線を向けると

あざやかな秋色

今日は、岩と紅葉の共演もたっぷり楽しんじゃお

登りきって五輪岩と山急山の分岐点

まずは、右手の五輪岩へ

五輪岩の突端部まで行ってみると

半端ない開放感

紅葉越しの浅間山とも対面でき

気持ちいいーー

分岐まで戻ったら山急山へ

山頂手前の核心部を安全に通過し

やせ尾根に出たら

まもなく山頂です

着きました

上から読んでも下から読んでも「山急山」

「やまきゅうやま」または「さんきゅうさん」と読むそうです

帰りは、行きと別の沢ルートで下山

こちらも、急斜面、落ち葉の目隠し、フカフカズルズルの地面

シューズの中まで土がドシャドシャ入りこむという

初体験をしながら下っていきます

山名のとおり

急斜面の登り下りが核心部とも言えるこの山

だからこそ、探検的要素たっぷりで

短時間ながら心と体がフル稼働した登山でした

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

春夏はトレーニング編として開催してきた「岩場鎖場」も

秋に入って、岩場そのものを楽しむ本番登山にシフト

岩場歩きに慣れたからこそ楽しめる山へ、

ということで

本日やってきたのは

西上州の岩場「山急山」(右手前)

まずは、地形図を手にスタート

未踏の尾根から登っていくことにしたので

初っぱなからハイレベル

少し登るとピンクのリボン発見

とはいえ、歩く人が少ないため

足元はフカフカズルズル

汗しながら登ること20分

五輪岩と思われる岩峰が出現

まさか、あの屹立した岩を登るの!?

と一瞬身構えましたが

だいじょーぶ

左にまいて登っていけます

しかし

その先は足場の悪いルンゼでした

落石に注意しながら登っていきます

頭上に視線を向けると

あざやかな秋色

今日は、岩と紅葉の共演もたっぷり楽しんじゃお

登りきって五輪岩と山急山の分岐点

まずは、右手の五輪岩へ

五輪岩の突端部まで行ってみると

半端ない開放感

紅葉越しの浅間山とも対面でき

気持ちいいーー

分岐まで戻ったら山急山へ

山頂手前の核心部を安全に通過し

やせ尾根に出たら

まもなく山頂です

着きました

上から読んでも下から読んでも「山急山」

「やまきゅうやま」または「さんきゅうさん」と読むそうです

帰りは、行きと別の沢ルートで下山

こちらも、急斜面、落ち葉の目隠し、フカフカズルズルの地面

シューズの中まで土がドシャドシャ入りこむという

初体験をしながら下っていきます

山名のとおり

急斜面の登り下りが核心部とも言えるこの山

だからこそ、探検的要素たっぷりで

短時間ながら心と体がフル稼働した登山でした

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

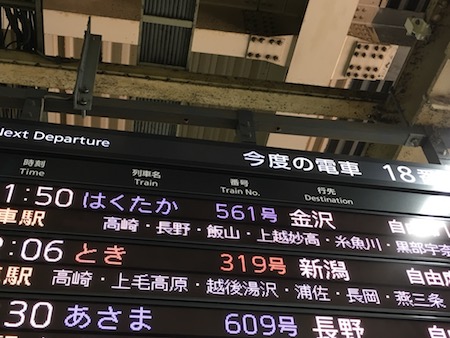

栂海新道「朝日岳から日本海へ」2017.10.12-16 レポート

2017年10月12日(木)-16日(月)

DAY1・10/12(木)

黒部宇奈月温泉駅ー小川温泉元湯(泊)団結式

北陸新幹線で一路、富山へ

山中2泊3日、前後泊含めると4泊5日の

縦走登山が始まります

登山口に好アクセスの「小川温泉」が本日の宿

60リットルザックを背負ったメンバーが

続々集まってきました

ザックを下ろすと

すっかり温泉客

400年もの歴史ある名湯で

明日に備え

心と体を整えます

山道を歩いて野天風呂へ

秘湯感たっぷりでワクワクします

女性専用「蓮華の湯」

いろいろな意味で開放的

ロケーションは抜群

源泉は適温で

滋養にぴったり

宿に戻ってからも

館内の岩風呂、大浴場と温泉三昧

そして、最大の滋養がこちら

このあとも、豪華な富山の幸を堪能しました

温泉と食事にパワーをいただき

明日から3日間

頑張れそうです

DAY2・10/13(金)

北又ーイブリ山ー朝日平(泊)

朝6時、宿を発ち

朝日岳登山口の北又小屋へ

小雨の中

縦走が始まりました

この雨、昼前には上がる予報

本日は

690mの北又小屋から2,140mの朝日平まで

一気に高度をかせぐハードな行程

山小屋が閉鎖した後なので

テント、食材、水を

すべて背負わなければなりません

総重量20kgを覚悟して

トレーニングを積んできました

実際は、荷物を厳選することで

15kg以内に減らせました

紅葉の美しさにも助けられ

今のところ快調に登っています

イブリ山は

1合目〜10合目の看板が立っています

これを目安に登っていけるので

ペースもつかみやすい

6合目を過ぎたあたりから視界が開け

7合目からは紅葉と雲海の絶景山行

一方、

急登はこのあたりが

クライマックス

登りきって10合目

行く手に朝日岳、朝日平が見えてきました!

余力はまだ十分

朝日平まであと2時間ちょっと

頑張れそうです

しだいに傾斜はゆるやかになり

雲海を振り返って楽しむ余裕も出てきました

重装備にもかかわらず

休憩込みでコースタイム以内

ということで、絶景ポイントで

しばしティーターイム

朝日平には14時に到着

予想どおり

だあれもいません

静かな山の中で夕食を楽しんでいると

にわかに空が色づき

燃える朝日岳が現れました

時間にしてほんの一瞬

この奇跡に

明日も出会えるといいな

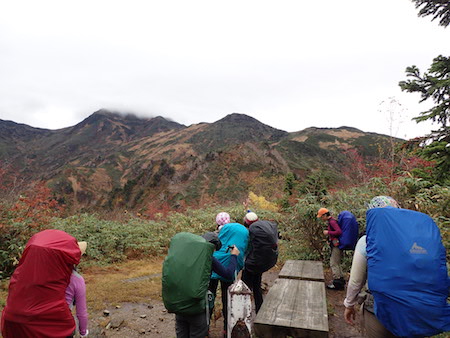

DAY3・10/14(土)

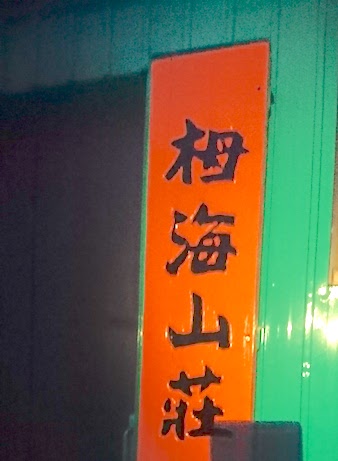

朝日平ー朝日岳ー吹上のコルー黒岩山ーサワガニ山ー犬ヶ岳ー栂海山荘避難小屋

テントを打つ雨音で

目が覚めました

下界は晴れのはずなのに

山の上はあいにくの霧

朝日岳まで登ってきましたが

やはり真っ白で

何も見えません

景色はなくても

ここは大事なポイント

「summit to sea」 のsummit(山頂)は

まさにここ

そして朝日岳山頂を下った分岐点が

栂海新道の一歩目

いざ、栂海新道で日本海へ!

蓮華温泉との分岐点「吹上のコル」

ここから先は

さわがに山岳会(現在はベニズアイ山岳会)が管理する道を

歩かせていただきます

天気は、ずっと

こんな感じ

時折、霧が晴れると

メンバーから歓喜の声があがります

山では常に太陽神の存在を感じてしまう

天気はあいにくでも

草紅葉のトレイルは最高

晴れていたら

それはそれは素敵だったろうと思います

アップダウンの繰り返しで

思ったより時間がかかっています

天候のせいもあって

みんなの保温水筒のお湯が足りなくなってきました

黒岩山の山頂で、急きょ湯沸かし

地図には「好展望」と書いてある

サワガニ山

やはり真っ白…

北又の水場

栂海山荘には水場がないので

ここで汲んでいきます

雨の後ということもあり

水は豊富に汲めましたが

これを背負って1時間ちょっと歩きます

犬ヶ岳のピークを越えていくこのラストウォークが

今日一番の頑張りどころになるでしょう

長時間山行の疲労に加え

背中にずっしりと水の重み

空は

晴れそうで晴れない

少し弱気になっていた頃

山頂のほうから「オ〜〜〜イ」と呼び声

なんと、ベニズアイ山岳会の方が

私たちの到着を待っていてくれたのです

山岳会のみなさんがお集まりになっていたのは他でもない

この日が小屋締めだったからです

暖かい薪ストーブ、温かい山岳会のみなさんに迎えられ

素敵な1日が終わろうとしています

DAY4・10/15(日)

栂海山荘ー菊石山ー白鳥山ー坂田峠ー尻高ー親不知(泊)

朝5時半

お世話になった栂海山荘を出発

「明日の道も大変だよ」と山岳会のみなさんから教えていただき

覚悟はしていましたが

急な下り、雨ですべりやすい根っこ、落ち葉にぬかるみ

出だしから大苦戦

海へ下っていくコースですが

いくつものピークを越えていきます

急な登りと下りの連続

これぞ栂海新道の真髄

それすらも楽しめてしまえるのは

明るいメンバーのおかげ

心身ともに強く頼もしい仲間です

雨でもこんなに美しい森にも

感謝!

あーでも

さすがにみんな疲れてきたようです

歩き始めて4時間

体も冷えてきたので

白鳥山荘で長めの休憩をとりましょう

たっぷり1時間

避難小屋の中で休憩させていただきました

おかげで体も温まり

元気に再スタートできそうです

紅葉の森から常緑の森へ

標高が下がるにつれ

垂直分布の変化を肌で感じます

ゴールの10分手前

限界ギリギリとも

まだまだ余裕ともとれるメンバーたち

そのいずれであっても

海が見えた途端

全員の足どりが軽くなったのは

言うまでもありません

ザッブーーン

ついに来た

0m地点、日本海に下りてきましたよ!!

全長35km

テントと水を背負って歩く3日間の大縦走はここで完結

みんな、お疲れさまでした!

ここから先は

山とは関係ありません

頑張ったみなさんへの

ご褒美です

今は、無事歩ききった安堵感と達成感で胸がいっぱい

目の前のことに必死だった3日間の余韻に浸りながら

今宵は、楽しい宴となりそうです

Copyright © 2017 TRACE All Rights Reserved.

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

DAY1・10/12(木)

黒部宇奈月温泉駅ー小川温泉元湯(泊)団結式

北陸新幹線で一路、富山へ

山中2泊3日、前後泊含めると4泊5日の

縦走登山が始まります

登山口に好アクセスの「小川温泉」が本日の宿

60リットルザックを背負ったメンバーが

続々集まってきました

ザックを下ろすと

すっかり温泉客

400年もの歴史ある名湯で

明日に備え

心と体を整えます

山道を歩いて野天風呂へ

秘湯感たっぷりでワクワクします

女性専用「蓮華の湯」

いろいろな意味で開放的

ロケーションは抜群

源泉は適温で

滋養にぴったり

宿に戻ってからも

館内の岩風呂、大浴場と温泉三昧

そして、最大の滋養がこちら

このあとも、豪華な富山の幸を堪能しました

温泉と食事にパワーをいただき

明日から3日間

頑張れそうです

DAY2・10/13(金)

北又ーイブリ山ー朝日平(泊)

朝6時、宿を発ち

朝日岳登山口の北又小屋へ

小雨の中

縦走が始まりました

この雨、昼前には上がる予報

本日は

690mの北又小屋から2,140mの朝日平まで

一気に高度をかせぐハードな行程

山小屋が閉鎖した後なので

テント、食材、水を

すべて背負わなければなりません

総重量20kgを覚悟して

トレーニングを積んできました

実際は、荷物を厳選することで

15kg以内に減らせました

紅葉の美しさにも助けられ

今のところ快調に登っています

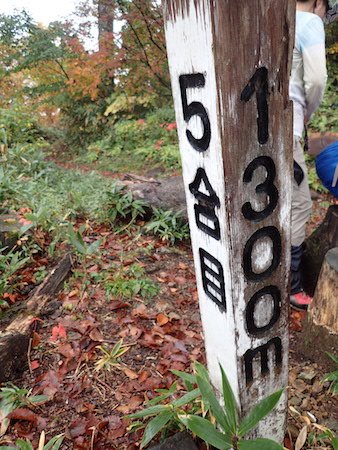

イブリ山は

1合目〜10合目の看板が立っています

これを目安に登っていけるので

ペースもつかみやすい

6合目を過ぎたあたりから視界が開け

7合目からは紅葉と雲海の絶景山行

一方、

急登はこのあたりが

クライマックス

登りきって10合目

行く手に朝日岳、朝日平が見えてきました!

余力はまだ十分

朝日平まであと2時間ちょっと

頑張れそうです

しだいに傾斜はゆるやかになり

雲海を振り返って楽しむ余裕も出てきました

重装備にもかかわらず

休憩込みでコースタイム以内

ということで、絶景ポイントで

しばしティーターイム

朝日平には14時に到着

予想どおり

だあれもいません

静かな山の中で夕食を楽しんでいると

にわかに空が色づき

燃える朝日岳が現れました

時間にしてほんの一瞬

この奇跡に

明日も出会えるといいな

DAY3・10/14(土)

朝日平ー朝日岳ー吹上のコルー黒岩山ーサワガニ山ー犬ヶ岳ー栂海山荘避難小屋

テントを打つ雨音で

目が覚めました

下界は晴れのはずなのに

山の上はあいにくの霧

朝日岳まで登ってきましたが

やはり真っ白で

何も見えません

景色はなくても

ここは大事なポイント

「summit to sea」 のsummit(山頂)は

まさにここ

そして朝日岳山頂を下った分岐点が

栂海新道の一歩目

いざ、栂海新道で日本海へ!

蓮華温泉との分岐点「吹上のコル」

ここから先は

さわがに山岳会(現在はベニズアイ山岳会)が管理する道を

歩かせていただきます

天気は、ずっと

こんな感じ

時折、霧が晴れると

メンバーから歓喜の声があがります

山では常に太陽神の存在を感じてしまう

天気はあいにくでも

草紅葉のトレイルは最高

晴れていたら

それはそれは素敵だったろうと思います

アップダウンの繰り返しで

思ったより時間がかかっています

天候のせいもあって

みんなの保温水筒のお湯が足りなくなってきました

黒岩山の山頂で、急きょ湯沸かし

地図には「好展望」と書いてある

サワガニ山

やはり真っ白…

北又の水場

栂海山荘には水場がないので

ここで汲んでいきます

雨の後ということもあり

水は豊富に汲めましたが

これを背負って1時間ちょっと歩きます

犬ヶ岳のピークを越えていくこのラストウォークが

今日一番の頑張りどころになるでしょう

長時間山行の疲労に加え

背中にずっしりと水の重み

空は

晴れそうで晴れない

少し弱気になっていた頃

山頂のほうから「オ〜〜〜イ」と呼び声

なんと、ベニズアイ山岳会の方が

私たちの到着を待っていてくれたのです

山岳会のみなさんがお集まりになっていたのは他でもない

この日が小屋締めだったからです

暖かい薪ストーブ、温かい山岳会のみなさんに迎えられ

素敵な1日が終わろうとしています

DAY4・10/15(日)

栂海山荘ー菊石山ー白鳥山ー坂田峠ー尻高ー親不知(泊)

朝5時半

お世話になった栂海山荘を出発

「明日の道も大変だよ」と山岳会のみなさんから教えていただき

覚悟はしていましたが

急な下り、雨ですべりやすい根っこ、落ち葉にぬかるみ

出だしから大苦戦

海へ下っていくコースですが

いくつものピークを越えていきます

急な登りと下りの連続

これぞ栂海新道の真髄

それすらも楽しめてしまえるのは

明るいメンバーのおかげ

心身ともに強く頼もしい仲間です

雨でもこんなに美しい森にも

感謝!

あーでも

さすがにみんな疲れてきたようです

歩き始めて4時間

体も冷えてきたので

白鳥山荘で長めの休憩をとりましょう

たっぷり1時間

避難小屋の中で休憩させていただきました

おかげで体も温まり

元気に再スタートできそうです

紅葉の森から常緑の森へ

標高が下がるにつれ

垂直分布の変化を肌で感じます

ゴールの10分手前

限界ギリギリとも

まだまだ余裕ともとれるメンバーたち

そのいずれであっても

海が見えた途端

全員の足どりが軽くなったのは

言うまでもありません

ザッブーーン

ついに来た

0m地点、日本海に下りてきましたよ!!

全長35km

テントと水を背負って歩く3日間の大縦走はここで完結

みんな、お疲れさまでした!

ここから先は

山とは関係ありません

頑張ったみなさんへの

ご褒美です

今は、無事歩ききった安堵感と達成感で胸がいっぱい

目の前のことに必死だった3日間の余韻に浸りながら

今宵は、楽しい宴となりそうです

Copyright © 2017 TRACE All Rights Reserved.

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

紅葉テント泊「焚き火とトレッキング in 廻目平」2017.10.31-11.1 レポート

2017年10月31日(火)-11月1日(水)

DAY・1

天候不順に悩まされた10月も今日が最終日

台風一過で絶好の「紅葉ゆるテント」日和となりました

この企画で定番となった

長野県「廻り目平キャンプ場」

唐松の紅葉がまさに見頃です

周辺の小川山は

奇岩、岩峰に囲まれたエリア

日本のヨセミテとも言われています

テント設営後

まだ日も高いので

周辺散策へ出かけることに

台風の後で水かさが増した渓谷

それにしても

久しぶりの太陽が気持ちいい

帰りは、薪拾い

雨の直後で湿った木が多いので

目利きしながら良質の薪を探します

拾ってきた薪をくべて

焚き火キャンプのはじまり〜

本日は10月31日

どんなハロウィンナイトになるかな

暗くなる前に

食事の準備も済ませちゃいましょう

少人数ながら手際よく準備が進み

早くも1品目ができあがり

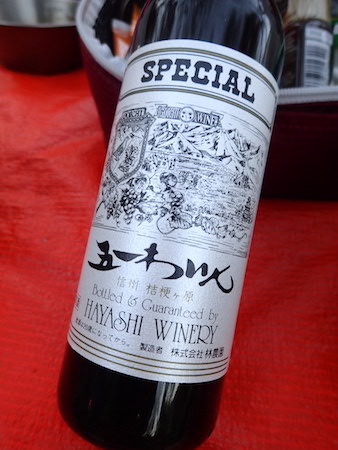

カンパイは信州ワインで

こちらも

ゆるテントの定番「ポトフ」

今回は、地元川上村のレタスも入れてみました

焚き火の中にお芋も投入

(遠赤効果でふっくら極上の焼き芋ができました)

魚介類もグリル

夜はなかりの冷え込みを予想していましたが

火を囲んでいると

さほど気になりません

夜空には月と星

パチパチと焚き火の音を聞きながら

静かな秋の夜を存分に楽しもうと思います

DAY・2

おはようございます

今朝もピカピカの太陽です

テントに霜はついたものの

思ったほど寒くありません

でも、朝ご飯はあったかいものに限ります

かぼちゃ入りのうどん

具だくさんすぎて膨張しちゃいましたが

味は天下一品

リンゴのスイーツは

コーヒーと一緒に

あれ…

一夜明けたら

紅葉が一段と進んだような…

結露したテントを干し

もみじ狩りに山へ

「お昼ごはんに焼きうどん作ろうね」

こんなゆる〜い会話をずっと楽しんでいられる

ゆるテントって、やっぱり楽しい

1年に1度、秋の恒例として今後も開催したいと思います

来年は…スモークかな

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

DAY・1

天候不順に悩まされた10月も今日が最終日

台風一過で絶好の「紅葉ゆるテント」日和となりました

この企画で定番となった

長野県「廻り目平キャンプ場」

唐松の紅葉がまさに見頃です

周辺の小川山は

奇岩、岩峰に囲まれたエリア

日本のヨセミテとも言われています

テント設営後

まだ日も高いので

周辺散策へ出かけることに

台風の後で水かさが増した渓谷

それにしても

久しぶりの太陽が気持ちいい

帰りは、薪拾い

雨の直後で湿った木が多いので

目利きしながら良質の薪を探します

拾ってきた薪をくべて

焚き火キャンプのはじまり〜

本日は10月31日

どんなハロウィンナイトになるかな

暗くなる前に

食事の準備も済ませちゃいましょう

少人数ながら手際よく準備が進み

早くも1品目ができあがり

カンパイは信州ワインで

こちらも

ゆるテントの定番「ポトフ」

今回は、地元川上村のレタスも入れてみました

焚き火の中にお芋も投入

(遠赤効果でふっくら極上の焼き芋ができました)

魚介類もグリル

夜はなかりの冷え込みを予想していましたが

火を囲んでいると

さほど気になりません

夜空には月と星

パチパチと焚き火の音を聞きながら

静かな秋の夜を存分に楽しもうと思います

DAY・2

おはようございます

今朝もピカピカの太陽です

テントに霜はついたものの

思ったほど寒くありません

でも、朝ご飯はあったかいものに限ります

かぼちゃ入りのうどん

具だくさんすぎて膨張しちゃいましたが

味は天下一品

リンゴのスイーツは

コーヒーと一緒に

あれ…

一夜明けたら

紅葉が一段と進んだような…

結露したテントを干し

もみじ狩りに山へ

「お昼ごはんに焼きうどん作ろうね」

こんなゆる〜い会話をずっと楽しんでいられる

ゆるテントって、やっぱり楽しい

1年に1度、秋の恒例として今後も開催したいと思います

来年は…スモークかな

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

岩場鎖場「毛無山から十二ケ岳」2017.10.7 レポート

2017年10月7日(土)

河口湖駅と西湖の間にある

毛無山と十二ケ岳

まずは毛無山に登り

そこから岩場鎖場のある

十二ケ岳まで縦走します

登山口では青空がのぞいていたのに

山の上は雲の中

私たち以外に登山者はなく

三連休の初日とは思えない静けさです

毛無山の山頂で

岩場装備を身に付け

道具講習もおこないました

準備ができたら

十二ケ岳へ向けて出発!

十二ケ岳には12のピークがあるのですが

一つ目は毛無山山頂の目と鼻の先

その後、二ヶ岳〜四ヶ岳まではあっけなく通過

四ヶ岳で一旦視界が開けたものの

…真っ白です

本来は富士山や南アルプス、八ヶ岳の

眺望が楽しめる素晴らしい山ですが

今日はひたすら

岩場と格闘することになりそう

十一ヶ岳までは順調にやってきましたが

この先がいよいよ核心部

十一ヶ岳と十二ヶ岳のコル

長い長い岩場をロープづたいに下りてきました

そして

行く手には

スリル満点の空中吊り橋

はい

もちろん

そういたします

結構揺れてます

足元スカスカです

吊り橋を渡り終えて

ほっとしたのも束の間

またもや岩場

次から次と現れる岩場・鎖場を越えて

ついにラスト

十二ケ岳に

最後まで視界は真っ白だったけど

この天気のおかげで山は貸切状態

雨に降られず岩と格闘できただけでも満足

晴れの日に、また挑戦したい

と思わせてくれる山でした

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

河口湖駅と西湖の間にある

毛無山と十二ケ岳

まずは毛無山に登り

そこから岩場鎖場のある

十二ケ岳まで縦走します

登山口では青空がのぞいていたのに

山の上は雲の中

私たち以外に登山者はなく

三連休の初日とは思えない静けさです

毛無山の山頂で

岩場装備を身に付け

道具講習もおこないました

準備ができたら

十二ケ岳へ向けて出発!

十二ケ岳には12のピークがあるのですが

一つ目は毛無山山頂の目と鼻の先

その後、二ヶ岳〜四ヶ岳まではあっけなく通過

四ヶ岳で一旦視界が開けたものの

…真っ白です

本来は富士山や南アルプス、八ヶ岳の

眺望が楽しめる素晴らしい山ですが

今日はひたすら

岩場と格闘することになりそう

十一ヶ岳までは順調にやってきましたが

この先がいよいよ核心部

十一ヶ岳と十二ヶ岳のコル

長い長い岩場をロープづたいに下りてきました

そして

行く手には

スリル満点の空中吊り橋

はい

もちろん

そういたします

結構揺れてます

足元スカスカです

吊り橋を渡り終えて

ほっとしたのも束の間

またもや岩場

次から次と現れる岩場・鎖場を越えて

ついにラスト

十二ケ岳に

最後まで視界は真っ白だったけど

この天気のおかげで山は貸切状態

雨に降られず岩と格闘できただけでも満足

晴れの日に、また挑戦したい

と思わせてくれる山でした

Copyright © TRACE All Rights Reserved.