8月の山ジム 2017.8.27 レポート

2017年8月27日(日)

8月も終盤

夏山対策トレーニングも大詰めです

今月の山ジムは奥多摩の蕎麦粒山

アップ&ダウンが連続するコースを6時間半歩く予定

登りは鳥屋戸尾根

体力トレーニング向きの急登が続きます

心拍が上がりすぎないように

最初はスローテンポを心がけます

ウォームアップがすんだたら

そろそろインターバルトレーニングに入ります

トレーニング前の心拍を確認すると123でした

そして、スタートです!

この1分間は心拍数をひたすら上げます

終了〜!

心拍が30ほど上昇しました

1分間上げて、3分間下げる

これを今日は6セット

右手に川苔山が見えてくると

蕎麦粒山の山頂はすぐ

ここで長い登りも終了です

ピークから仙元峠を経て

急斜面の棒杭尾根で下山

尾根を下りきったところは

沢

清涼な奥多摩の沢が流れています

暑かったらここで水浴びの予定でしたが

今日は手をつけるだけで十分

倉沢バス停までの林道は

ダイナミックな景観が続いていました

頭上からミストも降ってきて、気持ちいい

8月後半から9月にかけて

夏山チャレンジはまだ続きます

本日のトレーニングで体力維持がはかれたので

あとは自信をもって本番を迎えるのみ!

【トレーニングDATA】

コース:川乗橋バス停ー笙ノ岩山ー鳥屋戸尾根ー蕎麦粒山ー仙元峠ー棒杭尾根ー倉沢バス停

性別:女性

有酸素ゾーン(目標心拍ゾーン):117-152

最大心拍数:181

平均心拍数:116

トレーニング時間:6時間22分45秒

time in zone(ゾーン内):2時間28分29秒

above(ゾーン以上):15分15秒

below(ゾーン以下):3時間39分01秒

消費エネルギー:2,077kcal

*数字は休憩時間を含む

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

8月も終盤

夏山対策トレーニングも大詰めです

今月の山ジムは奥多摩の蕎麦粒山

アップ&ダウンが連続するコースを6時間半歩く予定

登りは鳥屋戸尾根

体力トレーニング向きの急登が続きます

心拍が上がりすぎないように

最初はスローテンポを心がけます

ウォームアップがすんだたら

そろそろインターバルトレーニングに入ります

トレーニング前の心拍を確認すると123でした

そして、スタートです!

この1分間は心拍数をひたすら上げます

終了〜!

心拍が30ほど上昇しました

1分間上げて、3分間下げる

これを今日は6セット

右手に川苔山が見えてくると

蕎麦粒山の山頂はすぐ

ここで長い登りも終了です

ピークから仙元峠を経て

急斜面の棒杭尾根で下山

尾根を下りきったところは

沢

清涼な奥多摩の沢が流れています

暑かったらここで水浴びの予定でしたが

今日は手をつけるだけで十分

倉沢バス停までの林道は

ダイナミックな景観が続いていました

頭上からミストも降ってきて、気持ちいい

8月後半から9月にかけて

夏山チャレンジはまだ続きます

本日のトレーニングで体力維持がはかれたので

あとは自信をもって本番を迎えるのみ!

【トレーニングDATA】

コース:川乗橋バス停ー笙ノ岩山ー鳥屋戸尾根ー蕎麦粒山ー仙元峠ー棒杭尾根ー倉沢バス停

性別:女性

有酸素ゾーン(目標心拍ゾーン):117-152

最大心拍数:181

平均心拍数:116

トレーニング時間:6時間22分45秒

time in zone(ゾーン内):2時間28分29秒

above(ゾーン以上):15分15秒

below(ゾーン以下):3時間39分01秒

消費エネルギー:2,077kcal

*数字は休憩時間を含む

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

岩場鎖場「古賀志山」 2017.8.26 レポート

2017年8月26日(土)

岩場鎖場1dayでは恒例となりました

古賀志山にやってきました

剱岳、不帰キレット、槍ヶ岳など

岩稜帯登山を予定しているメンバーのための

岩場トレーニングです

本日歩くのは東陵コース

さっそく長い鎖場が出てきました

あわてず、あせらず、落ち着いて

岩場鎖場を越えていく練習

自然の岩場なので、もちろん落石にも注意しながら

ドキドキしながら登りきると

素晴らしい眺めが広がっていました

ここで深呼吸して、さらに先へ

次の岩場が出てきました

少し慣れたのか

さっきよりは落ち着いて登れました

登りきると

またまた絶景

縦の登りが続いていましたが

ここでやっとトラバース

最後にハシゴ場を通過して

御嶽山の山頂へ

今日はかなり蒸し暑い

でも、気持ちのいい青空が広がっています

山頂からは

再び東陵コースを通って下山します

下りは登りよりも怖さが増します

安全を確保した状態で

足場の探し方、手の置き方、

バランスのとり方などを練習

古賀志山の岩場は、高度感があまりないので

落ち着いて岩場を歩く練習に適しています

難所通過を含む岩稜帯登山の前に

技術チェックのために登っておくといいでしょう

名物「古賀志コロボックル」にも会えますしね

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

岩場鎖場1dayでは恒例となりました

古賀志山にやってきました

剱岳、不帰キレット、槍ヶ岳など

岩稜帯登山を予定しているメンバーのための

岩場トレーニングです

本日歩くのは東陵コース

さっそく長い鎖場が出てきました

あわてず、あせらず、落ち着いて

岩場鎖場を越えていく練習

自然の岩場なので、もちろん落石にも注意しながら

ドキドキしながら登りきると

素晴らしい眺めが広がっていました

ここで深呼吸して、さらに先へ

次の岩場が出てきました

少し慣れたのか

さっきよりは落ち着いて登れました

登りきると

またまた絶景

縦の登りが続いていましたが

ここでやっとトラバース

最後にハシゴ場を通過して

御嶽山の山頂へ

今日はかなり蒸し暑い

でも、気持ちのいい青空が広がっています

山頂からは

再び東陵コースを通って下山します

下りは登りよりも怖さが増します

安全を確保した状態で

足場の探し方、手の置き方、

バランスのとり方などを練習

古賀志山の岩場は、高度感があまりないので

落ち着いて岩場を歩く練習に適しています

難所通過を含む岩稜帯登山の前に

技術チェックのために登っておくといいでしょう

名物「古賀志コロボックル」にも会えますしね

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

沢登り「エメラルドグリーンの赤木沢」2017.8.5-7 レポート

エメラルドグリーンの沢を目指して

この旅は始まりました

DAY・1 8/5(土)

夏空が広がっています

本日は黒部川へのアプローチ

折立から太郎兵衛平を乗越して薬師沢へ

やっと沢が見えてきました

一刻も早く入りたい

クールダウンしたい

黒部川本流と薬師沢との出合

ここに建つ薬師沢小屋に今夜は宿泊

小屋に荷物を置くなり

お待ちかねの沢遊び

沢の上の吊り橋は雲の平方面への登山道

今回、私たちはその下

この沢を登っていくのです

明日が待ち遠しい

DAY・2 8/6(日)

今朝もお天気に恵まれました

いよいよ、遡行開始!

黒部川本流から支流の赤木沢へ

赤い川床、明るく開放的な地形

水はもちろんエメラルド

想像以上の美しさ

バシャバシャバシャ〜

赤木沢は比較的角度がゆるめと言われますが

この絶景を間近で体験するには

当然ながら沢の装備と遡行技術が不可欠

めくるめく景色

全身で大自然を満喫中

その後も次々と現れるミニ滝

無心で登っていきます

滝のシャワーに逆らって

歩く楽しさは格別

ときには全身ジャボン

なにもかもが新鮮で刺激的

源頭に近づくにつれ

沢の水量は減っていき

ついに

最初の1滴が流れ出るところまで来てしまった

エンディングはお花畑

今晩、太郎平小屋に1泊して

明日は初日と同じルートで下山します

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

この旅は始まりました

DAY・1 8/5(土)

夏空が広がっています

本日は黒部川へのアプローチ

折立から太郎兵衛平を乗越して薬師沢へ

やっと沢が見えてきました

一刻も早く入りたい

クールダウンしたい

黒部川本流と薬師沢との出合

ここに建つ薬師沢小屋に今夜は宿泊

小屋に荷物を置くなり

お待ちかねの沢遊び

沢の上の吊り橋は雲の平方面への登山道

今回、私たちはその下

この沢を登っていくのです

明日が待ち遠しい

DAY・2 8/6(日)

今朝もお天気に恵まれました

いよいよ、遡行開始!

黒部川本流から支流の赤木沢へ

赤い川床、明るく開放的な地形

水はもちろんエメラルド

想像以上の美しさ

バシャバシャバシャ〜

赤木沢は比較的角度がゆるめと言われますが

この絶景を間近で体験するには

当然ながら沢の装備と遡行技術が不可欠

めくるめく景色

全身で大自然を満喫中

その後も次々と現れるミニ滝

無心で登っていきます

滝のシャワーに逆らって

歩く楽しさは格別

ときには全身ジャボン

なにもかもが新鮮で刺激的

源頭に近づくにつれ

沢の水量は減っていき

ついに

最初の1滴が流れ出るところまで来てしまった

エンディングはお花畑

今晩、太郎平小屋に1泊して

明日は初日と同じルートで下山します

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

信仰の山「白山」2017.7.28-30 レポート

2017年7月28日(金)-30日(日)

かつて北アルプスの稜線から白き峰を目にしてから、

日本三大霊峰のひとつと知ってから、

ずっと登頂を夢みていた「白山」

ついにその願いが叶うときがきました

しかも開山1300年という記念すべき年

それもお花の季節に

DAY1・7/28(金)

標高1,260m 白山登山口

ここから登る砂防新道は

数ある白山登山道の中でも

歩きやすく、とてもポピュラー

鳥居をくぐり

登拝道への第一歩

最初はゆるい登り

それでも、蒸し暑さのせいで

噴き出す汗が止まりません

水場の「中飯場」

湧き水程度だと思っていたので

ちゃんとした水場でびっくり

下山者も数多く休憩していましたが

ほぼ全員が疲労困憊の様子

明日は我が身なのか?

中飯場付近から見える不動滝

数日前まで大雨が降っていたせいか

ゴウゴウと流れ落ちています

そして、気になる空は…

薄ぐもり

北陸地方はまだ梅雨明けしていないのです

時折、陽射しが出るとこんな感じ

暑さがこたえます

少し曇っているくらいがちょうどいいのかも

甚之助避難小屋あたりから

お花がだいぶ増えてきました

標高はまもなく2,000m

ヨツバシオガマに

ゴゼンタチバナ

シモツケソウ

イワカガミ

そして、クロユリ!

お花を楽しみながら

ゆっくりゆっくり登っていきます

お花畑には

ほかにもたくさんの高山植物が広がっていました

花の観賞にだいぶ時間をとってしまったけど

あの赤い屋根が本日のゴール「南竜山荘」

もうひと息です

DAY2・7/29(土)

朝5時半

登山者で大にぎわいだった南竜山荘を後にし

山頂を目指して歩き始めます

静寂と美しさ

少し遠回りだけど

この展望歩道コースを選んでよかった

高山植物も見放題

花の白山を

まさに満喫中です

このコースのもうひとつの醍醐味は

眺望

のはずでしたが

今日はちょっと雲が多すぎるかな

でも、雲をまとった山と谷は刻々と姿を変え

今ここでしか体験できない

自然の美しさを見せてくれました

その先も

高山植物のオンパレード

白山を代表する

ハクサンコザクラ

ハクサンフウロ

ハクサンシャクナゲ

「ハクサン」とつく植物を

本家本元で観賞できるのもうれしい

ハイマツ帯に出ると

山頂が見え始めました

同時に

花火大会のフィナーレのように

お花畑はいっそう華やかに

驚いたのは、クロユリの群生

後で知ったのですが

クロユリの個体数は、ここ白山が日本一なのだそうです

空にそびえる白山の御前峰

今日はあの頂上まで行こうと思います

その前に

室堂平にある白山神社に参拝します

ここには

山頂の白山奥宮の祈祷殿があります

室堂平のビジターセンターには

開山1300年記念の「タスキ」がありました

無事の登山への感謝と

次の登山者の安全を願ってつながれているそうです

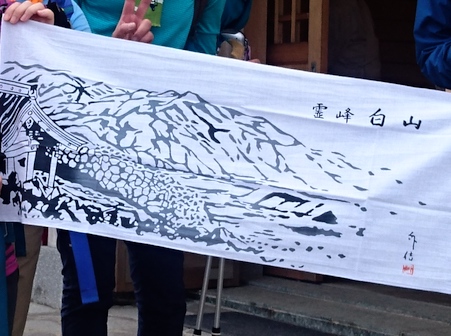

で、私たちはというと

霊峰白山の手ぬぐいをゲット

これを身につけて登ろうと思います

山頂までの道は

文字通り花道

足元の花にも慈しみを感じながら

一歩一歩

山頂の奥宮に着きました

登拝で心が純化されたのか

手を合わせると胸がいっぱいになってしまった

白山の主峰「御前峰」(2,702m)

かつて北アルプスから見たあの頂です

本来なら、このあと山頂の池めぐりをするはずでしたが

あたりが真っ白なので、このまま下山することにします

山頂から長い長い下山道を歩いて

起点の鳥居に無事戻ってきました

中飯場では、案の定、疲労困憊顔になり

まさに全力を尽くして歩ききった感じ

下山後は

石川県から福井の越前大野の旅館に移動

白山登頂のお祝いと

明日の登山に向けてささやかな前夜祭

地元の味覚から元気をもらいました

DAY3・7/30(日)

せっかく北陸まで来たのですから

最終日にもう1座登ろうと思います

日本百名山の「荒島岳」です

心配されたお天気も

なんとかもってくれています

荒島岳は標高1,523m

別名「大野富士」とも呼ばれ

それなりの体力が必要とされる山です

日本百名山というだけでなく

白山と同じ泰澄が開山したということもあり

白山とセットで登る人も多いのです

「トトロの木」と呼ばれる巨木をはじめ

美しいブナの原生林が続きます

そして、急な登りも

この山の特徴

登山口から2時間半のところにあるシャクナゲ平

ここから先は

強度難度がさらに上がります

通称「もちがかべ」と呼ばれる

クサリ・ハシゴ場の急登を登りつめ

格闘すること1時間

ついに山頂です

ああ〜、つきました

周囲は真っ白ですが

無事登頂です!

帰りに、もう一度白山ベンチから眺めてみましたが

白山は、雲の中でした

3日間を通し、眺望だけは少し残念でしたが

ぜいたくすぎるほど高山植物を観賞し

予想以上に手強かった百名山を

3日間にわたって堪能できたなんて

登山者冥利に尽きます

カメラにおさめたかわいい花を眺め

筋肉痛というお土産を味わいながら

もうしばらく山旅の余韻を楽しもうと思います

Copyright © TRACE All Rights Reserved.

かつて北アルプスの稜線から白き峰を目にしてから、

日本三大霊峰のひとつと知ってから、

ずっと登頂を夢みていた「白山」

ついにその願いが叶うときがきました

しかも開山1300年という記念すべき年

それもお花の季節に

DAY1・7/28(金)

標高1,260m 白山登山口

ここから登る砂防新道は

数ある白山登山道の中でも

歩きやすく、とてもポピュラー

鳥居をくぐり

登拝道への第一歩

最初はゆるい登り

それでも、蒸し暑さのせいで

噴き出す汗が止まりません

水場の「中飯場」

湧き水程度だと思っていたので

ちゃんとした水場でびっくり

下山者も数多く休憩していましたが

ほぼ全員が疲労困憊の様子

明日は我が身なのか?

中飯場付近から見える不動滝

数日前まで大雨が降っていたせいか

ゴウゴウと流れ落ちています

そして、気になる空は…

薄ぐもり

北陸地方はまだ梅雨明けしていないのです

時折、陽射しが出るとこんな感じ

暑さがこたえます

少し曇っているくらいがちょうどいいのかも

甚之助避難小屋あたりから

お花がだいぶ増えてきました

標高はまもなく2,000m

ヨツバシオガマに

ゴゼンタチバナ

シモツケソウ

イワカガミ

そして、クロユリ!

お花を楽しみながら

ゆっくりゆっくり登っていきます

お花畑には

ほかにもたくさんの高山植物が広がっていました

花の観賞にだいぶ時間をとってしまったけど

あの赤い屋根が本日のゴール「南竜山荘」

もうひと息です

DAY2・7/29(土)

朝5時半

登山者で大にぎわいだった南竜山荘を後にし

山頂を目指して歩き始めます

静寂と美しさ

少し遠回りだけど

この展望歩道コースを選んでよかった

高山植物も見放題

花の白山を

まさに満喫中です

このコースのもうひとつの醍醐味は

眺望

のはずでしたが

今日はちょっと雲が多すぎるかな

でも、雲をまとった山と谷は刻々と姿を変え

今ここでしか体験できない

自然の美しさを見せてくれました

その先も

高山植物のオンパレード

白山を代表する

ハクサンコザクラ

ハクサンフウロ

ハクサンシャクナゲ

「ハクサン」とつく植物を

本家本元で観賞できるのもうれしい

ハイマツ帯に出ると

山頂が見え始めました

同時に

花火大会のフィナーレのように

お花畑はいっそう華やかに

驚いたのは、クロユリの群生

後で知ったのですが

クロユリの個体数は、ここ白山が日本一なのだそうです

空にそびえる白山の御前峰

今日はあの頂上まで行こうと思います

その前に

室堂平にある白山神社に参拝します

ここには

山頂の白山奥宮の祈祷殿があります

室堂平のビジターセンターには

開山1300年記念の「タスキ」がありました

無事の登山への感謝と

次の登山者の安全を願ってつながれているそうです

で、私たちはというと

霊峰白山の手ぬぐいをゲット

これを身につけて登ろうと思います

山頂までの道は

文字通り花道

足元の花にも慈しみを感じながら

一歩一歩

山頂の奥宮に着きました

登拝で心が純化されたのか

手を合わせると胸がいっぱいになってしまった

白山の主峰「御前峰」(2,702m)

かつて北アルプスから見たあの頂です

本来なら、このあと山頂の池めぐりをするはずでしたが

あたりが真っ白なので、このまま下山することにします

山頂から長い長い下山道を歩いて

起点の鳥居に無事戻ってきました

中飯場では、案の定、疲労困憊顔になり

まさに全力を尽くして歩ききった感じ

下山後は

石川県から福井の越前大野の旅館に移動

白山登頂のお祝いと

明日の登山に向けてささやかな前夜祭

地元の味覚から元気をもらいました

DAY3・7/30(日)

せっかく北陸まで来たのですから

最終日にもう1座登ろうと思います

日本百名山の「荒島岳」です

心配されたお天気も

なんとかもってくれています

荒島岳は標高1,523m

別名「大野富士」とも呼ばれ

それなりの体力が必要とされる山です

日本百名山というだけでなく

白山と同じ泰澄が開山したということもあり

白山とセットで登る人も多いのです

「トトロの木」と呼ばれる巨木をはじめ

美しいブナの原生林が続きます

そして、急な登りも

この山の特徴

登山口から2時間半のところにあるシャクナゲ平

ここから先は

強度難度がさらに上がります

通称「もちがかべ」と呼ばれる

クサリ・ハシゴ場の急登を登りつめ

格闘すること1時間

ついに山頂です

ああ〜、つきました

周囲は真っ白ですが

無事登頂です!

帰りに、もう一度白山ベンチから眺めてみましたが

白山は、雲の中でした

3日間を通し、眺望だけは少し残念でしたが

ぜいたくすぎるほど高山植物を観賞し

予想以上に手強かった百名山を

3日間にわたって堪能できたなんて

登山者冥利に尽きます

カメラにおさめたかわいい花を眺め

筋肉痛というお土産を味わいながら

もうしばらく山旅の余韻を楽しもうと思います

Copyright © TRACE All Rights Reserved.